2025年1月24日、ガーデンキュレーター協会が設立総会・シンポジウムを開催しました。会場となる横浜・みなとみらい21地区のメルヴェーユには、デザイナー、技術者や研究者、企業、団体など、造園関係者123名が全国から集まりました。参加者全員で「質の高い緑を未来につないでいく」という協会の理念を共有し、協会の船出を祝いました。

立場を超えた拠り所としての「ガーデンキュレーター」

持続可能な社会のインフラとして、質の高いガーデンや緑を未来につないでいきたいーー。そんな思いを共有する造園や植物に造詣と経験の深い専門家たちによって、生態系と調和した美しい景観をつくっていくことを目的に、ガーデンキュレーター協会(以下、協会)が設立。2025年1月24日に設立総会・シンポジウムを開催しました。

会長は、化学農薬や化学肥料を使わない「オーガニックなガーデニング」に日本でいち早く取り組んできた、小島理恵さん(株式会社Q-GARDEN 代表取締役)。人が関わって生まれた緑地空間である「ガーデン」の設計思想を理解し、施工から植物や景観の状態に応じて管理や調整をトータルで担う監理者としての「ガーデンキュレーター」という新しい役割を設け、業界の縦割り構造を打ち破って横串でつないでいく存在として位置付けました。

小島会長がガーデンキュレーターを構想するに至ったのは、2019年秋に塾長を務める山本紀久さん(株式会社愛植物設計事務所の創設者・代表取締役会長)の著作『造園植栽術』との出会いがきっかけでした。「欧米の主要な園地には、植栽地が目標の景観と乖離していないかを常にチェックするキュレーター(*)と呼ばれる専門家がおり、その指示によって日本の庭師にあたるガーデナーが具体的な作業を行う仕組みになっている」として、事業者・監理者(設計者)・管理者(施工者)が現場で設計意図を確認・調整する「ウォークスルー」を担うキュレーターの必要性を説いた山本さんの思想に共鳴して協会の設立を決意。山本さんを塾長として迎え入れて『造園植栽術』をテキストとして基礎を座学で学び、ガーデンや森林管理の現場をつないでいく「ガーデンキュレーター即戦力キャンプ」によって、ガーデンキュレーターの育成と認定をおこなっていくと事業説明を行いました。

座学と現場を組み合わせた研修による実践家の輩出を目指す!

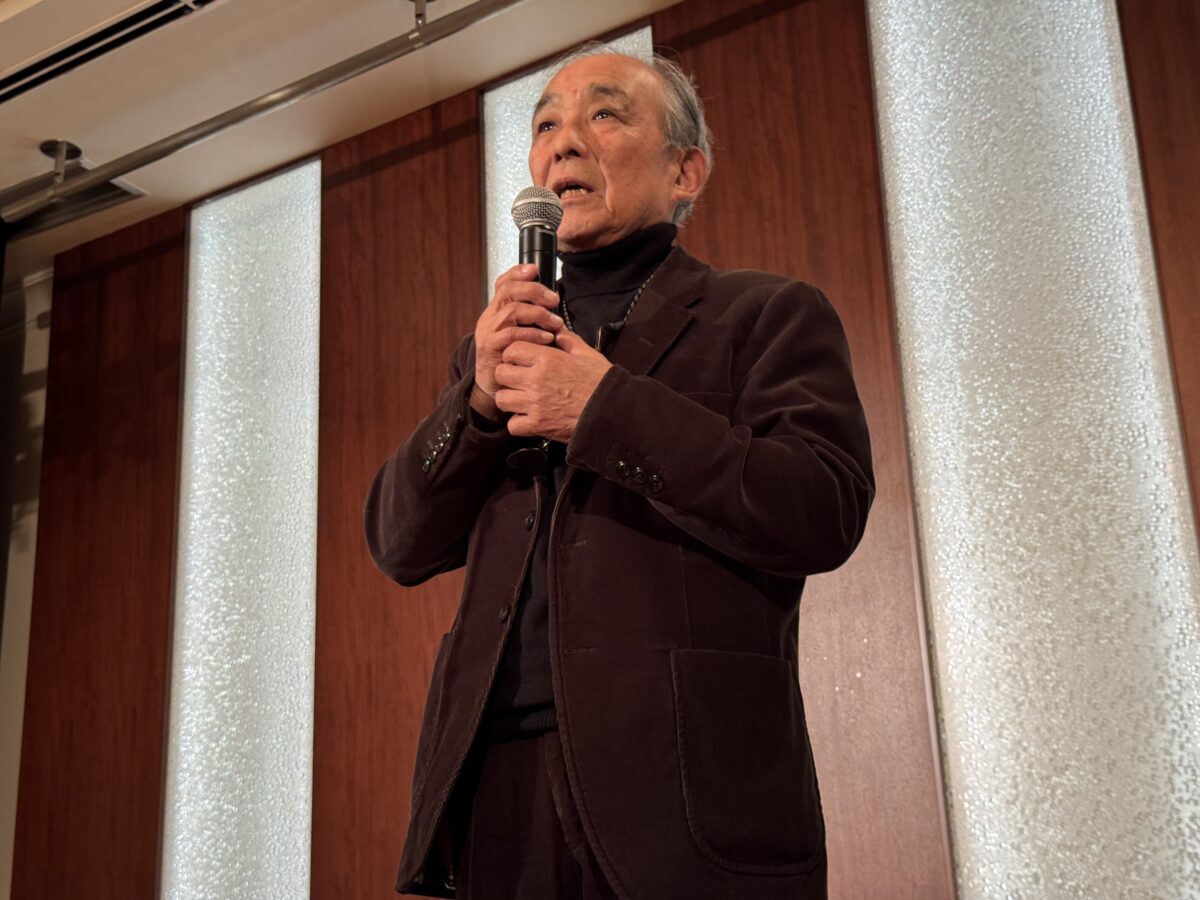

続いて、塾長の山本さんが「私は塾長として、座学と現場をつないでいきます。座学では設計意図や目標とする風景の捉え方を確認し、即戦力キャンプの現場で具体的に実践を重ねることで、ガーデンキュレーターとして、実践的な監理監修を行なえる人の裾野を広げます。」と挨拶しました。

基調講演は筑波大学名誉教授で農学博士の鈴木雅和さんが務めました。鈴木さんがこれまで手がけてきた集合住宅や自治体の公園、公共事業の制度設計など、数々の実例をもとに「ランドスケープの仕事は地域の主治医になる仕事。ガーデンキュレーターの設立はそれにかなっている」と激励。「ガーデンキュレーターを位置付ける根拠法や所管はまだない状態ですが、実は社会側の方に期待することが大きい。発注者、設計者、施工者、管理者、事業者のガーデンに対する意識と技術力、予算と必要経費も乖離している。ガーデンの美とは何か?と言う本質的な議論を重ねていくことで、共通の価値観を共有していく必要がある」と呼びかけました。

ガーデンキュレーター協会では現在、一般財団法人日本緑化センター、一般社団法人ランドスケープコンサルタンツ協会、一般社団法人ジャパンガーデンデザイナーズ協会、一般社団法人ソーシャルグリーンデザイン協会がパートナー団体として登録しています。各団体からの挨拶が続く中、『造園植栽術』の再販元となる日本緑化センター専務理事の新島俊哉さんは「当センターでは樹木医や松保護士、自然再生士など5000人超の技術者を送り出しています。さらに生物多様性保全や地球温暖化防止などの本質的なところに取り組めるよう、ガーデンキュレーター協会との相乗効果によって技術者の活動の場がさらに広がるようにしたい」と期待を述べました。

次ページに続く

![[定員に達しました!] ガーデンキュレーター®協会 設立総会を開催します! ai](https://g-curator.org/wp-content/uploads/gq_oiwake04-150x150.jpg)